Beitrag von der Universtät Luxemburg zum Saarland-Impakt

herunterladen:

Ulrich Siegel1 and Werner Müller2

Airburst and Cratering Impacts. 2025. Vol. 3(1). DOI: 10.14293/ACI.2025.0005-

1 Department of Physics and Materials Science (DPHYMS), University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette, GD of Luxembourg ( https://ror.org/036x5ad56)

2 Nalbach, Germany

E-mail: siegel.ulrich@ orange.fr ; edumueller@ t-online.de

Abstract

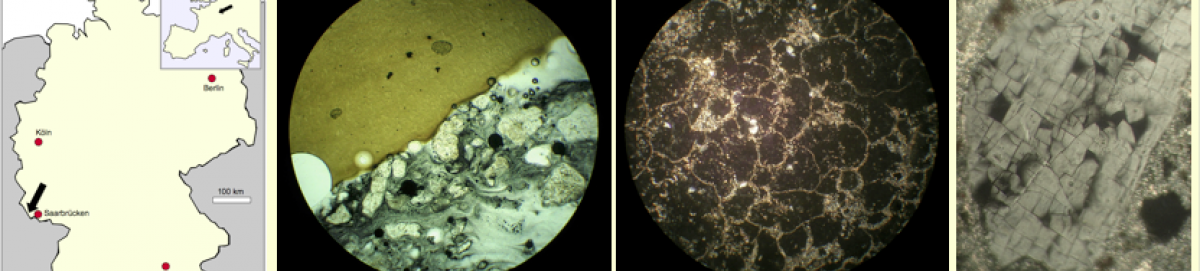

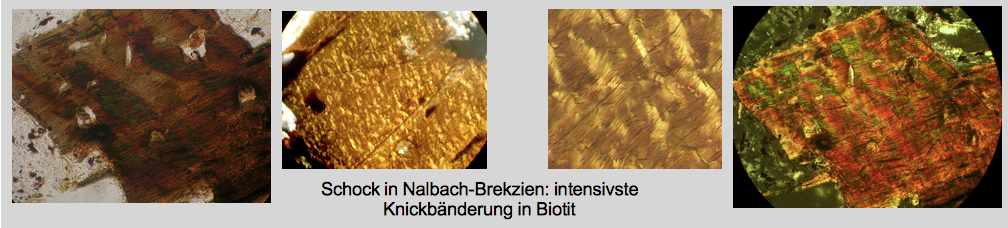

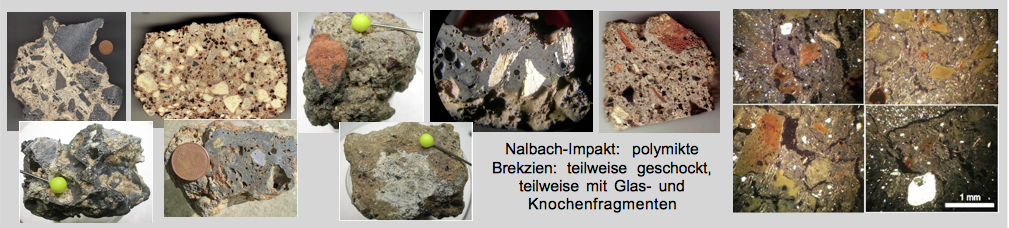

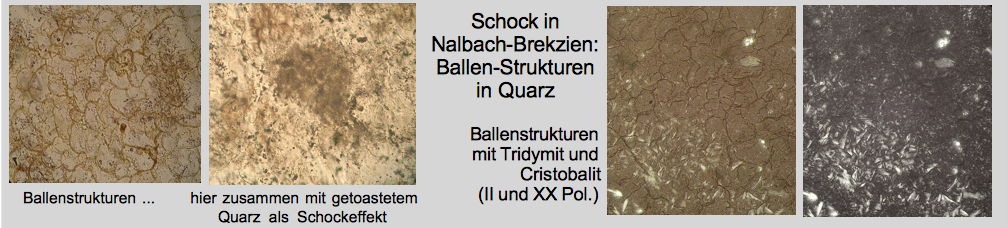

The Nalbach/Saarlouis (Saarland, Germany) meteorite impact strewn field has been established by two impact craters and larger clusters of smaller craters. Intense impact liquefaction features, widespread impact signature of strong shock metamorphism, impact melt rocks, impact glasses, polymictic breccias, breccia generations and shatter cones provide further evidence of impact events. The origin of pumice-like black foamy carbon-rich rocks found in this strewn field was investigated using SEM, EDS, XRD, and 14C analysis. Results of earlier investigations of the same type of pure carbon rocks in the Chiemgau impact crater strewn field and the now discovered Czech impact strewn fields revealed them as a foamy glass-like carbon modifications. For the first time, evidence about its origin from carbonized spruce wood could be demonstrated by discovering cellular micro-structures in incompletely molten parts of these rocks. Radiocarbon data analyses of the rocks disprove actual organic ages and suggest impact-modified 14C. Confusion with human-made artifacts can be excluded.

Zusammenfassung

Das Meteoriten-Einschlagsfeld von Nalbach/Saarlouis (Saarland, Deutschland) wurde durch zwei Einschlagskrater und größere Cluster kleinerer Krater identifiziert. Intensive Verflüssigungsmerkmale (Liquefaktion), weit verbreitete Spuren starker Schockmetamorphose, Impakt-Schmelzgestein, Impaktglas, polymiktische Brekzien, Brekziengenerationen und Shatter Cones liefern weitere Hinweise auf Einschlagereignisse. Die Herkunft der in diesem Streufeld gefundenen bimsartigen schwarzen, schaumigen, kohlenstoffreichen Gesteine wurde mittels SEM, EDS, XRD und 14C-Analyse untersucht. Ergebnisse früherer Untersuchungen derselben Art von reinen Kohlenstoffgesteinen im Chiemgau-Einschlagkrater-Streufeld und den nun entdeckten tschechischen Einschlagstreufeldern ergaben, dass es sich um schaumige, glasartige Kohlenstoffmodifikationen handelt. Durch die Entdeckung zellulärer Mikrostrukturen in unvollständig geschmolzenen Teilen dieser Gesteine konnte erstmals ein Hinweis auf ihren Ursprung aus verkohltem Fichtenholz nachgewiesen werden. Radiokarbondaten der Gesteine widerlegen ein organisches Alter und deuten auf impaktmodifiziertes 14C hin. Eine Verwechslung mit anthropogenen Artefakten kann ausgeschlossen werden.